Señor Presidente de la República Centroafricana,

Ilustres líderes de las grandes religiones mundiales,

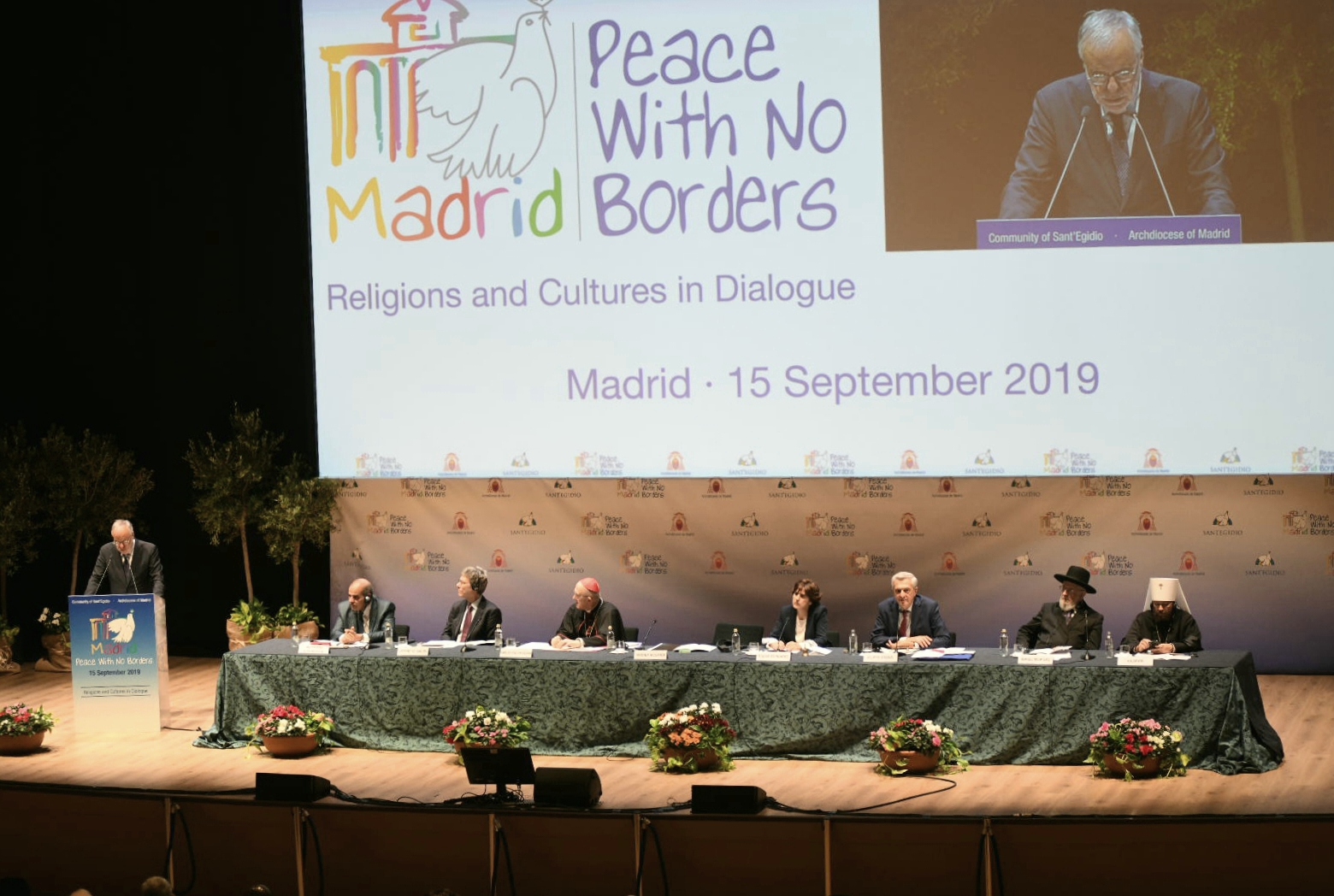

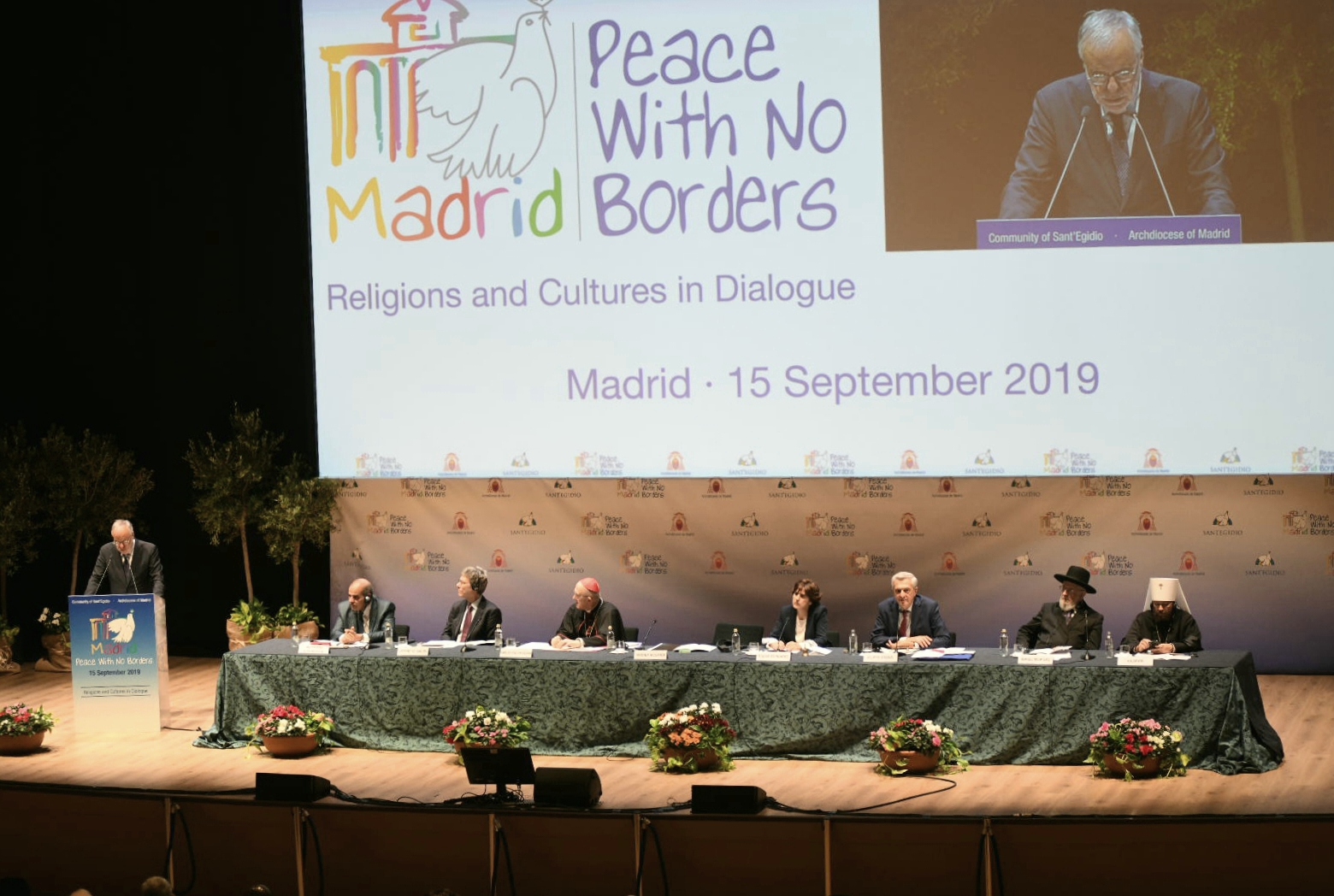

quisiera dar la bienvenida de parte de la Comunidad de Sant’Egidio a los participantes en este congreso, de cuyo significado hablaré más tarde. Pero antes quisiera agradecer al señor cardenal Carlos Osoro Sierra, que ha querido que Madrid fuera, durante unos días, capital de diálogo, pues está convencido de que el diálogo nos salvará, y no las fronteras. ¡Gracias señor cardenal!

Paz sin fronteras puede parecer una utopía. ¿No son las fronteras un freno a la inestabilidad? Las fronteras, que se han trazado a lo largo de siglos, identifican a los países y son para las identidades nacionales como las paredes de la casa que dan intimidad e identidad a una familia. Por otra parte, existen también fronteras entre religiones e Iglesias, que se diferencian por experiencias espirituales y contenidos teológicos diferentes.

En el mundo global, todos necesitamos una casa con un perímetro delimitado para vivir. Un país, una lengua, una cultura, representan una casa. En estos tiempos, los necesitamos, entre otras cosas, para protegernos de los vientos fríos de una globalización homologadora, aplastante, solo económica y mercantil, que se lleva por delante culturas y raíces. La destrucción de las identidades lleva al desarraigo, caldo de cultivo de los fanatismos y los radicalismos.

El problema no es que haya fronteras. Es más bien cómo vivir las fronteras en un mundo grande y a veces terrible. A menudo fronteras que expulsan o que están impregnadas de odio fragmentan el mundo y crean un insidioso clima de conflicto. En las mesas redondas y en los debates de este congreso se hablará de muchos aspectos de la convivencia global. La cuestión –que nos angustia– es la paz. Habrá quien dirá que, planteada así, es genérica, y que hay que articularla según criterios especializados. Será ingenuo, pero déjenme decir que la visión unitaria de la paz es una herencia de las religiones: una paz que abraza a todo el mundo y que va desde el fin de los conflictos hasta las relaciones entre las personas o la dimensión del corazón. En ese sentido hablará –creo– el metropolita Hilarión de Volokalamsk, que nos acompaña junto a una significativa delegación de la Iglesia rusa.

Los textos religiosos describen a la mujer y al hombre creyentes como aquellos que dirigen sus ojos hacia el cielo, más allá de las fronteras. El cielo no se puede confinar con fronteras. Queremos hablar de paz de manera global, aunque se ha perdido el sentido unitario de esta gran idea. Los conflictos actuales, las amenazas de guerra y las fronteras sobrecalentadas provocan poca alarma. Nos hemos acostumbrado demasiado a la ausencia de paz y nos basta con que la guerra esté lejos de nosotros. Sin embargo en el mundo globalizado –como demuestra el terrorismo– no hay garantías para nadie, garantías que solo una paz más grande puede dar.

¡Mis fronteras no me protegen! Pensemos en los problemas del medio ambiente, que hasta hace un tiempo parecían problemas de especialistas y que hoy día, finalmente, muchos ven como un terreno decisivo. ¡Si queremos salvar de la destrucción nuestro país, tenemos que salvar la tierra! Hay problemas irresolubles sin perspectivas y acciones más allá de las fronteras.

Todavía no hemos creado las herramientas para actuar globalmente sobre el medio ambiente. Así lo denunció el papa Francisco en la encíclica Laudato sì, cuando dijo: "La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería". Aquel texto es un grito de alarma ante el saqueo de la tierra, que cada vez será más inhabitable para las generaciones futuras. En aquella encíclica el grito de dolor hace surgir una oración: "Dios de los pobres.../ Sana nuestras vidas, / para que seamos protectores del mundo / y no depredadores, / para que sembremos hermosura / y no contaminación y destrucción".

Tenemos muy pocas herramientas para actuar de manera global. Las fronteras no frenan las consecuencias de los desastres ecológicos: afectan a todos. ¡Cuando la Amazonia se quema, también nos quemamos nosotros con la gran selva! La tierra revela que todos estamos conectados concretamente. Las religiones así lo enseñan desde hace milenios: la humanidad, las personas, los pueblos, tienen todos un destino común. El humanismo religioso siempre lo ha intuido, aunque a veces lo ha olvidado.

Bauman, en nuestro encuentro de 2016 de Asís, afirmó ante los líderes religiosos: "Todos dependemos unos de otros y no podemos volver atrás: en realidad todavía intentamos gestionar esta realidad cosmopolita con medios que crearon nuestros antepasados para vivir en una realidad limitada. Pero es una trampa". Tenía razón: gestionamos la realidad global con políticas y herramientas del pasado, que no son adecuadas para las dimensiones presentes. Con un lúcido resumen, Bauman señaló el doble efecto de la globalización: "divide tanto como une; divide al mismo tiempo que une...". Caen muros y resurgen muros al mismo tiempo. Es lo que estamos viendo.

Se impone un aniversario a nuestra atención: el 9 de noviembre de 1989, hace treinta años, cayó el muro de Berlín y terminó el mundo de las fronteras cerradas y de los muros de la guerra fría. El 89 fue la gran sorpresa de un cambio pacífico. Para casi toda la gente y los políticos, fue algo imprevisto. Cabe pensar que –pocos días antes de la caída del muro de Berlín– el canciller alemán Kohl, aun siendo un político con altura de miras, hablando con el ministro de exteriores polaco Geremek (y me alegra recordar que Geremek venía a nuestros encuentros), dijo: "Los dos sabemos que no viviremos lo suficiente como para ver una Alemania reunificada". Pero el muro cayó poco después y en seguida se puso en marcha el proceso de globalización.

Me viene a la memoria un recuerdo sobre la historia de nuestros encuentros en el espíritu de Asís. El 1 de septiembre de 1989 estábamos en Varsovia para celebrar la oración por la paz. Era un momento de gran ebullición, de esperanzas e incertidumbre, de recomponer los hilos del diálogo. Recuerdo aquellos días con una gran densidad de recuerdos de la Segunda Guerra Mundial en una Polonia que había sufrido mucho. El corazón del encuentro fue un sueño de paz que entonces parecía estar más cerca: "¡nunca más la guerra!".

Desde entonces cultivamos la firme convicción de que la globalización económica y política debe ir de la mano de una globalización espiritual. Esa es la aportación de nuestros encuentros anuales. Hace treinta años se puso en marcha la globalización. Muchos la vieron como la inauguración de una era de paz. La vida de los pueblos ha vivido un fuerte impulso: la gente ha empezado a mirar más allá de las fronteras, a sentirse parte de un destino único, a cultivar una visión más abierta. Parecía que la globalización, después del 89, iba a estimular los procesos de unión, también en ámbito religioso, ecuménico y cultural. Sin embargo, echando la mirada atrás hacia las décadas pasadas, constatamos que la globalización ha sido un gigante económico y que el humanismo espiritual global no ha pasado de ser un enano.

Así, presa de la vorágine del éxito y de la prepotencia del interés económico, el mundo global ha perdido el entusiasmo por la paz, ha perdido el sentido generoso de una visión global porque se rige por intereses parciales: ha dado valor a la frontera con los demás. Al otro lado de esa frontera los demás se desdibujan, como si no existieran o fueran una amenaza. Por desgracia, en el mundo global ha habido pocas visiones globales, pocas visiones alimentadas por un espíritu abierto y generoso.

En treinta años, han surgido nuevas fronteras. Pensemos, por ejemplo, en las que han surgido desde el final de la Unión Soviética. Mientras algunas fronteras se han relativizado –como en la Unión Europea–, otras se han convertido en puntos calientes y han estallado conflictos para crear fronteras nuevas. En algunos casos no se trata de fronteras sino de muros: por motivos militares, defensivos, para frenar a los migrantes o para proteger el espacio nacional. En el mundo global emigrantes y refugiados se desplazan en gran número como no había pasado nunca en la historia; a pesar de ello, se reproponen las fronteras. La cuestión de los migrantes y de los refugiados se plantea con una fuerza tan grande que es imposible resolverla con las decisiones de cada país. Lo sabe bien Filippo Grandi, a quien saludo.

Cuando no hay visiones abiertas, recobran fuerza las perspectivas nacionales antagónicas o nacionalistas, reacciones simplificadas a una globalización que parece amenazadora, una simplificación que parece proteger de problemas complejos. No quiero ceder a alarmismos. Pero no podemos vivir el presente con sus desafíos complejos e interconectados sin buscar una visión abierta, sin una inspiración humanista planetaria.

Hay otro aniversario que debemos evocar: el 1 de septiembre de 1939 las tropas nazis violaron la frontera polaca y empezó la más horrible guerra entre europeos que pronto se convirtió en guerra mundial y que engulló la vida de millones de personas, provocando muerte, devastación, horror y genocidios inimaginables para la mente humana, pero que sucedieron de verdad. Me inclino ante un testigo de aquella guerra y de la Shoá, un niño de Buchenwald, el rabino Meir Lau. El recuerdo de aquella guerra es una advertencia del horror que es toda guerra.

En el crisol de dolor de la guerra, hace ochenta años, se creó una clara conciencia del respeto de las soberanías y las libertades de los pueblos y de los derechos humanos. Esas son las raíces de la filosofía y la función de las Naciones Unidas. Tras el segundo conflicto mundial empezó el proceso de rearme nuclear, la carrera que –a pesar de los avances fundamentales de las últimas décadas– hoy vive retrocesos preocupantes. El 1 de septiembre de 1939 fue el inicio de la mundialización del odio y de la guerra, como no se había dado jamás en la historia de la humanidad. ¡Eso demuestra el mal y el sufrimiento que puede provocar una guerra sin fronteras! Recuerda que la paz nunca es segura y que la lógica del conflicto puede arrastrar prepotentemente las voluntades políticas y hacer que queden atrapadas en un engranaje. Actualmente ningún hombre de paz, aunque sea joven, puede evitar medirse con la herencia de las generaciones de la guerra.

No podemos simplificar la compleja realidad del mundo contemporáneo con la división brutal de las fronteras o de los intereses de parte. Es poliédrica, como suele decir el papa Francisco. Por eso hay que habitarla con un tejido de un articulado y penetrante diálogo. Por esa razón somos fieles al "espíritu de Asís", creador de encuentro, diálogo y amistad, que sopla desde 1986. Un último fruto de este espíritu, que vimos el pasado febrero, es el innovador y sólido documento sobre la fraternidad humana para la paz y la convivencia, que firmaron en Abu Dabi el papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Al Tayyb, que señala como caminos para la paz: "el diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura de la tolerancia, de la aceptación del otro y de la convivencia."

No tenemos que resignarnos ante las duras razones de los intereses de parte, como les está pasando a tantos grandes de la tierra. A menudo los pobres, en su necesidad, intuyen el camino. El camino del espíritu abre vías, une, abre las puertas al diálogo. Y es una auténtica fuerza.

Sí, a pesar de los avatares de la historia, el diálogo pertenece profundamente a las religiones, así como a toda cultura en la que reina el humanismo. Las religiones cultivan "el origen trascendente del diálogo", como decía un espiritual del siglo XX. Diálogo y universalismo, con historias distintas, están arraigados en los cromosomas y en la vida de las religiones. Y las raíces fructifican. Las fronteras existen, pero no pueden convertirse en muros ni dibujar el futuro. Los creyentes las cruzan con la mirada del corazón y con la palabra del diálogo. Nos consuela con su simplicidad el salmo 61, que dice: "Te grito desde el confín de la tierra, Señor".